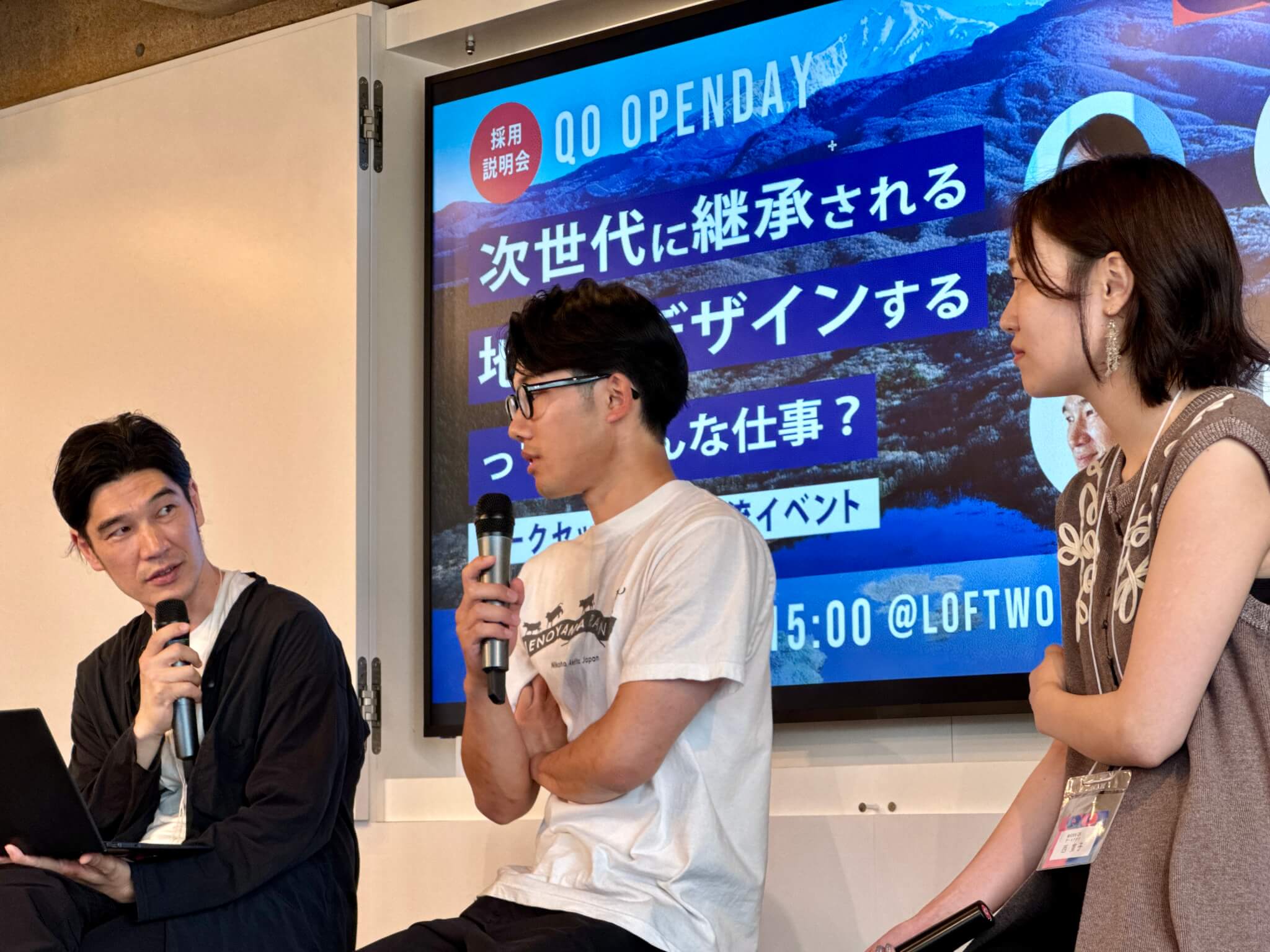

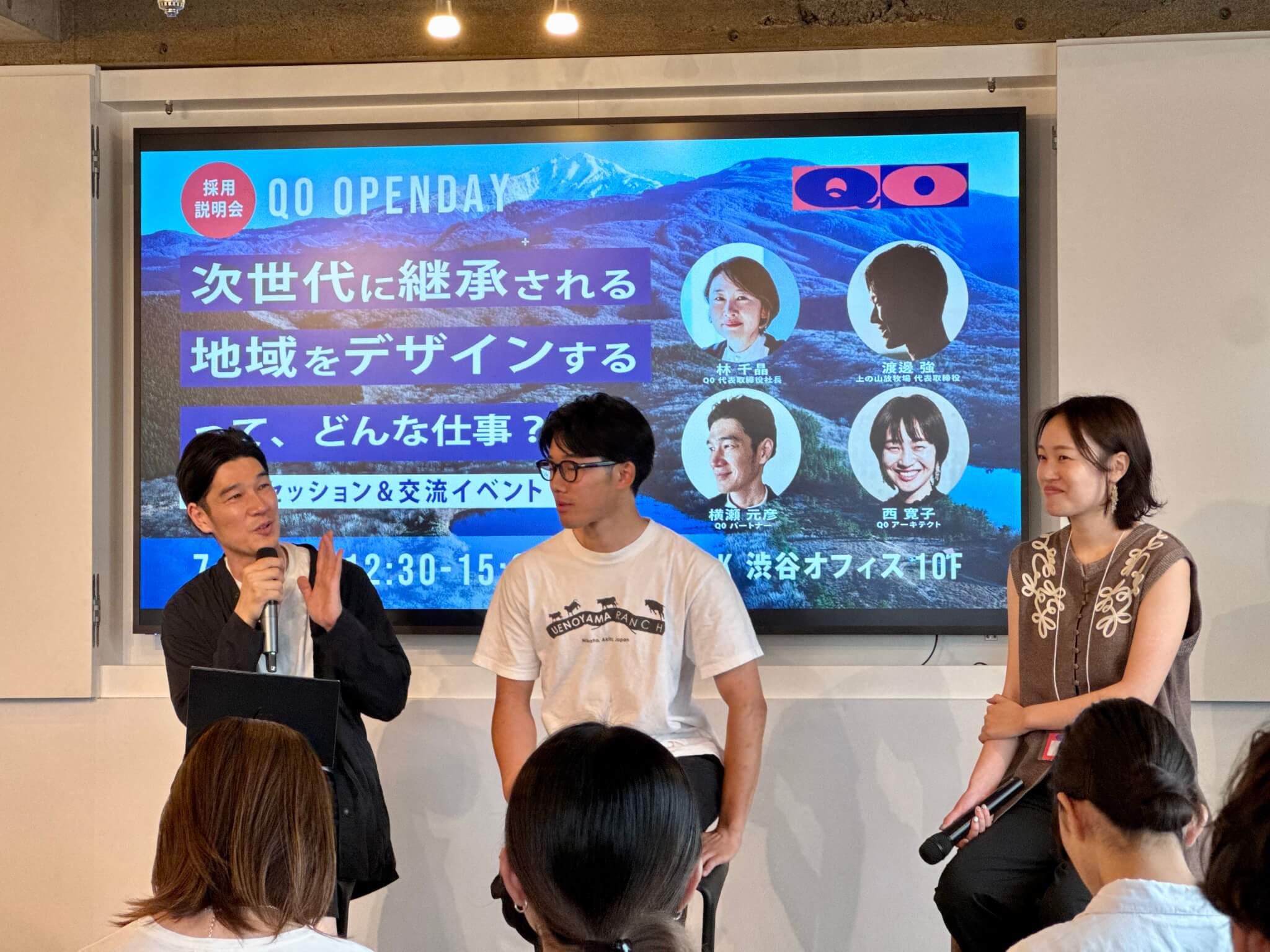

7月12日、ロフトワーク 渋谷オフィス10階でQ0初の採用説明会「Q0 OPENDAY」を開催しました。テーマは、「『次世代に継承される地域をデザインする』って、どんな仕事?」。代表・林 千晶をはじめとしたQ0メンバーと、Q0とともにプロジェクトに取り組んでいる上の山放牧場・渡邊 強さんに登壇していただきました。具体的な事例を交えながら、Q0の取り組みと思い、今後のビジョンについてざっくばらんに語った模様の一部をレポートとしてご紹介します。

執筆:吉澤 瑠美

Case: 上の山放牧場について

秋田県にかほ市にある上の山放牧場では、黒毛和牛を放牧し、鳥海山の豊かな水と牧草で10年以上の時間をかけてじっくり育て、放牧経産牛として食肉の生産を行っています。この放牧場はもともと近隣の畜産農家の方々も利用する共同放牧場でしたが、この50年ほどの間に廃業が相次ぎ、現在利用しているのは渡邊さんたちだけになってしまいました。

その結果、草原は荒廃し牛も入れないような森が広がりつつあります。鳥海山には絶滅危惧種に指定されているイヌワシが生息し、草原に棲むウサギやヘビを餌にしていましたが、草原が失われつつある今、その生態系も崩れようとしています。

この地で生まれ育った渡邊さんは、畜産だけでなく放牧場で得られる体験そのものを価値として提供すべく、事業を継承しました。Q0は、渡邊さんの「この放牧場を100年後にも残したい」という思いに共鳴し、上の山放牧場に出資。今夏には、体験提供の拠点となる山小屋の改修工事をサポートしました。

西がQ0のプロジェクトに携わる理由

Q0は株式会社ハチハチ、株式会社日建設計、株式会社ロフトワークの3社が合同で設立した会社で、現在も日建設計のメンバーが兼務で活躍しています。上の山放牧場のプロジェクトを渡邊さんとともに動かしている西 寛子が、日建設計で取り組んでいるのは設計業務。普段と大きく異なるQ0の業務に挑戦することについて、西はこう語ります。

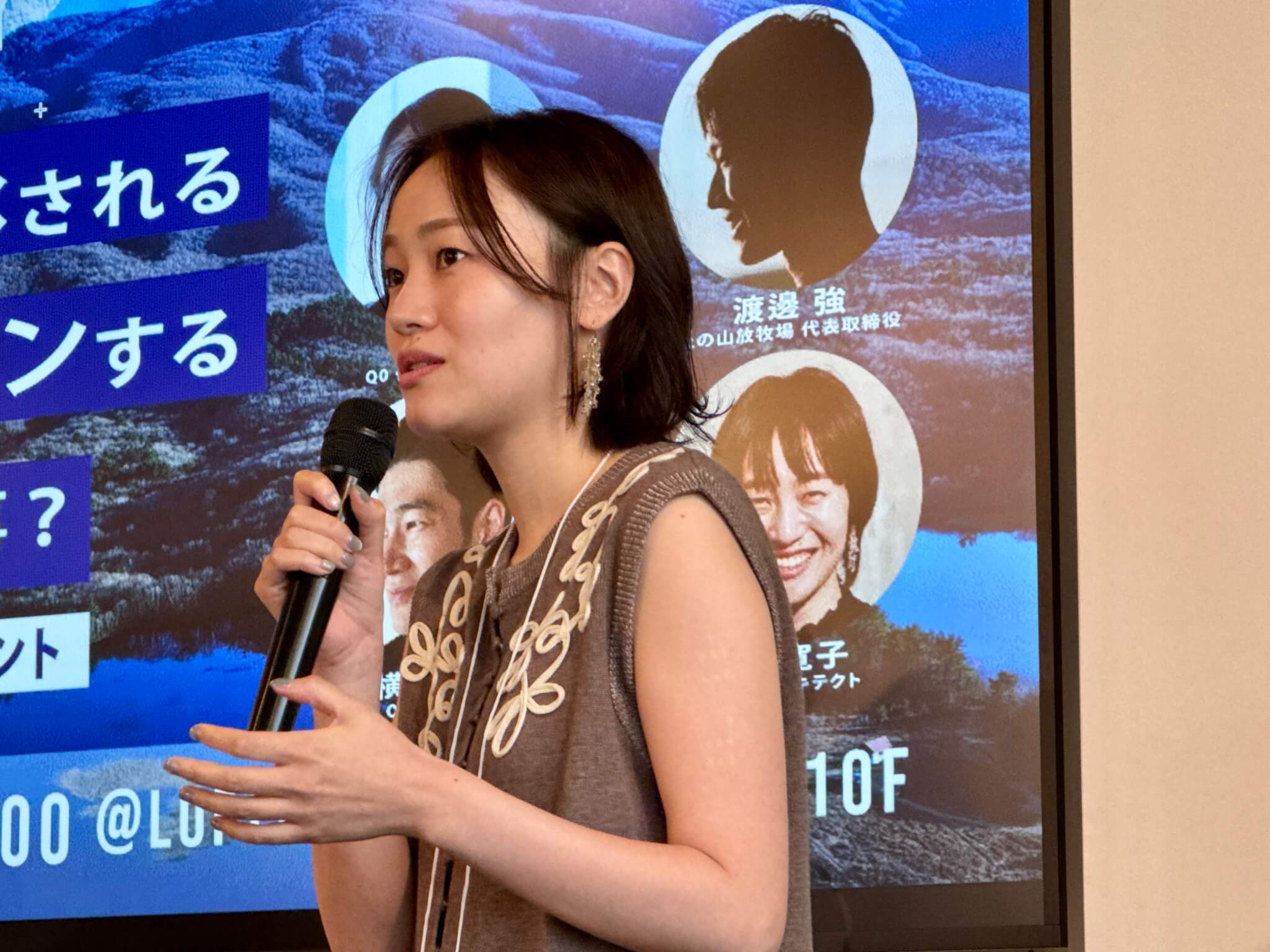

「人口減少が深刻化する日本では、ニュースやメディアでさまざまな『べき論』が飛び交っていますが、私はリアルな人や場所とつながったうえで、本当に何ができるのかを模索したい。建築だけでなく、ソフトウェアやデザインの力を使って、どうすれば状況を変えられるのか。そういったことをQ0で学びたい、挑戦したいと思っています」(西)。

Q0が地域に関わる意義とは

クロストークでは、渡邊さん、西の両名にモデレーターとして横瀬 元彦が合流。渡邊さんに上の山放牧場のプロジェクトにQ0が関わる意義を尋ねると、渡邊さんはまず山小屋の改修を一つに挙げ、「牛の生育環境にも影響を及ぼさない、風通しが良く晴れた日には鳥海山が望める。そういった山小屋は私だけではできませんでした」と語ります。

また、林 千晶の紹介で山口県の牧場を訪ねたことに触れ、「(林)千晶さんと出会ったことで、新しい視点や人とのつながりに刺激を受けながらプロジェクトを進められている」と渡邊さんは続けました。

Q0が取り組むプロジェクトの大きな要素の一つは、人と人とのつながりです。たとえば7月末には、秋田県内の起業家が受けられる起業支援プログラムが集まるイベント「One Akita Fes 2025」を開催しました。起業家のための有益な補助金や支援プログラムが抱える縦割り構造を分解し紹介することで、起業家と支援者をつなぎ起業を促進する試みは、メディアでも大きく取り上げられました。

首都圏のように新しい出会いがすぐ得られる環境は、日本全国を見渡せば当たり前のことではありません。パートナーシップやプロジェクトのデザインという形で上の山放牧場のサポートができたことに対し、「どうやらQ0が関わることはご迷惑ではなかったようで安心しました」と横瀬が返すと会場は笑いに包まれました。

ロフトワークや日建設計ではなく、なぜQ0なのか?

一連のセッションを受け、参加者からは「ロフトワークや日建設計ではなく、なぜQ0として地域プロジェクトに取り組むのか」という質問が上がりました。

林はロフトワークが受託型の企業であるという前提を共有し、「大都市圏や、体力のある地域は課題があればロフトワークに発注するかもしれないが、秋田や山形は課題を抱えていてもきっと発注しないだろうという感覚があった」とQ0発足当時を振り返ります。「でもね、Q0は発注されなくても行くんですよ(笑)。何かできることはありませんか、って。まず知りたい、だからこちらから動いてみるというのがQ0」(林)。

また、日建設計やロフトワークの組織規模にも触れ、「Q0をどんどん大きな会社にしていこうとは思っていない。10名程度の規模でフットワーク軽く、対話を重ねながら取り組んでいきたい」とコメント。横瀬も、「大きい組織だからできることももちろんあるけれど、地方は100億、1000億が動かせる状況にない。空き家や空き地、その場にあるものを使ってできることから始めていきたい」と前向きな姿勢を見せ、トークセッションを締めくくりました。