「地方と都市の“あいだ”」へと眼差しを向け、環境やサステナビリティをはじめとする社会の諸課題解決への糸口を探るQ0のトークイベントシリーズも、このVol.3で今年度は最終回となりました。

第1部では地方の革新的な取り組みを共有しました。第2部は「Challenge〜未来へのアプローチ〜」と題し、より生活に根ざした身近なトピックから都市と地方の関係性を考えます。身体論を軸に据える美学者 伊藤 亜紗さん、全国各地でまちづくり事業に取り組む木下 斉さん(一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス 代表理事)を迎え、奥森 清喜がお話を伺いました。

執筆:吉澤 瑠美

「街に ”死”の文化を取り戻す」地方で広がる、新しい終末期のあり方

高齢化の進む日本において、終末期の問題は避けて通ることができません。しかし伊藤さんいわく、都市と地方、国と市井の人々の間では置かれている環境や捉え方が異なるようです。

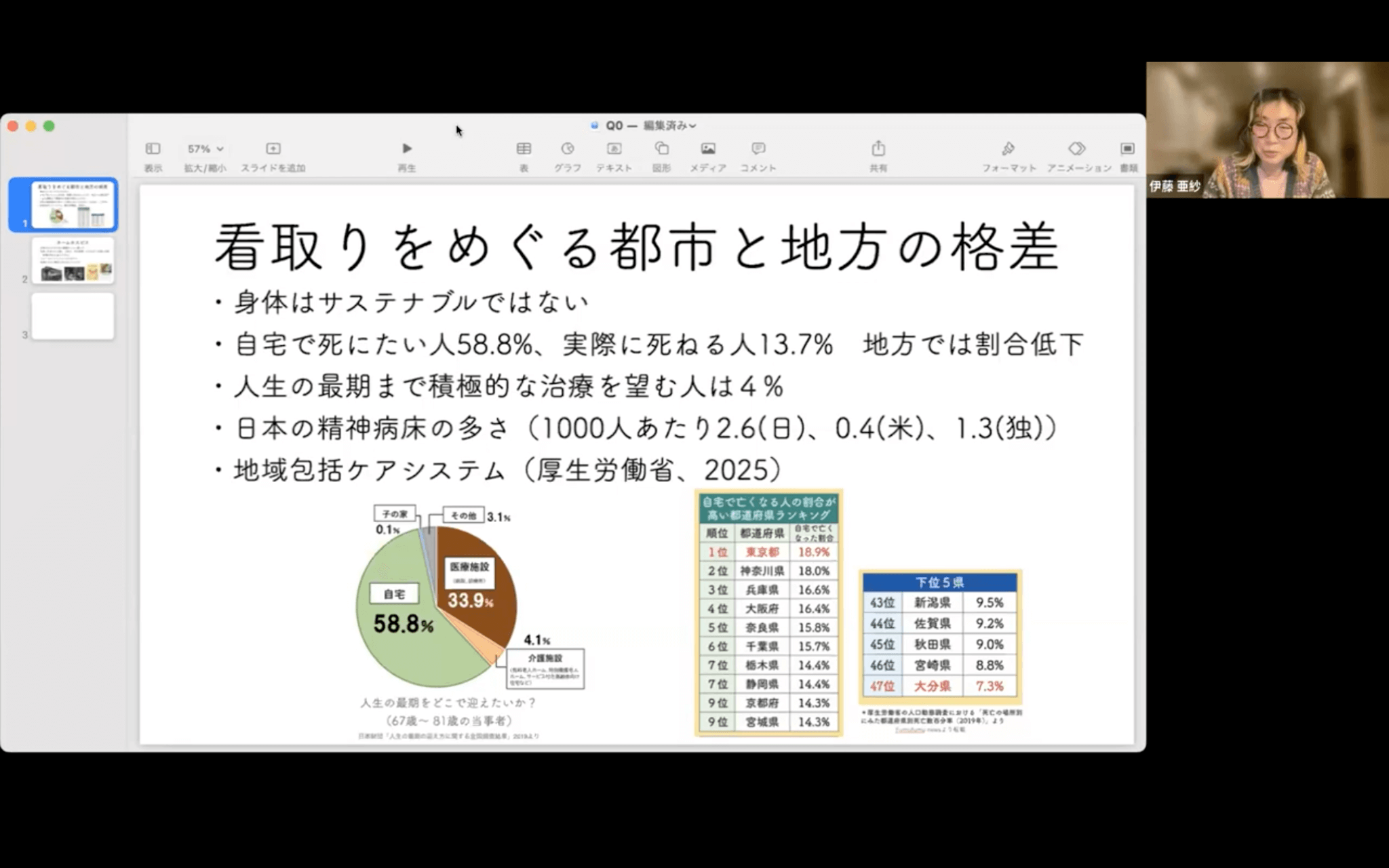

「自宅で死にたい」という人は6割を占めるのに対し、実際に自宅で最期を迎えられるのは1割程度で、大半は病院で亡くなっています。在宅医療・看護システムが整っていない環境では病院に収容するほかないためです。東京や大阪のように設備やサービスの充実した大都市圏では在宅死が実現しても、地方では極めて少なくなっているのが実情です。

厚生労働省は、2025年までに自宅で医療・介護ができて自宅で死ぬことができる「地域包括ケアシステム」の導入を進めていますが、実態は追いついていません。伊藤さんは「もう一度街の中に ”死”を文化として取り戻すべき。元気なうちは良いが、現代社会は死ぬときのことがあまりにも考えられていない」と警鐘を鳴らします。

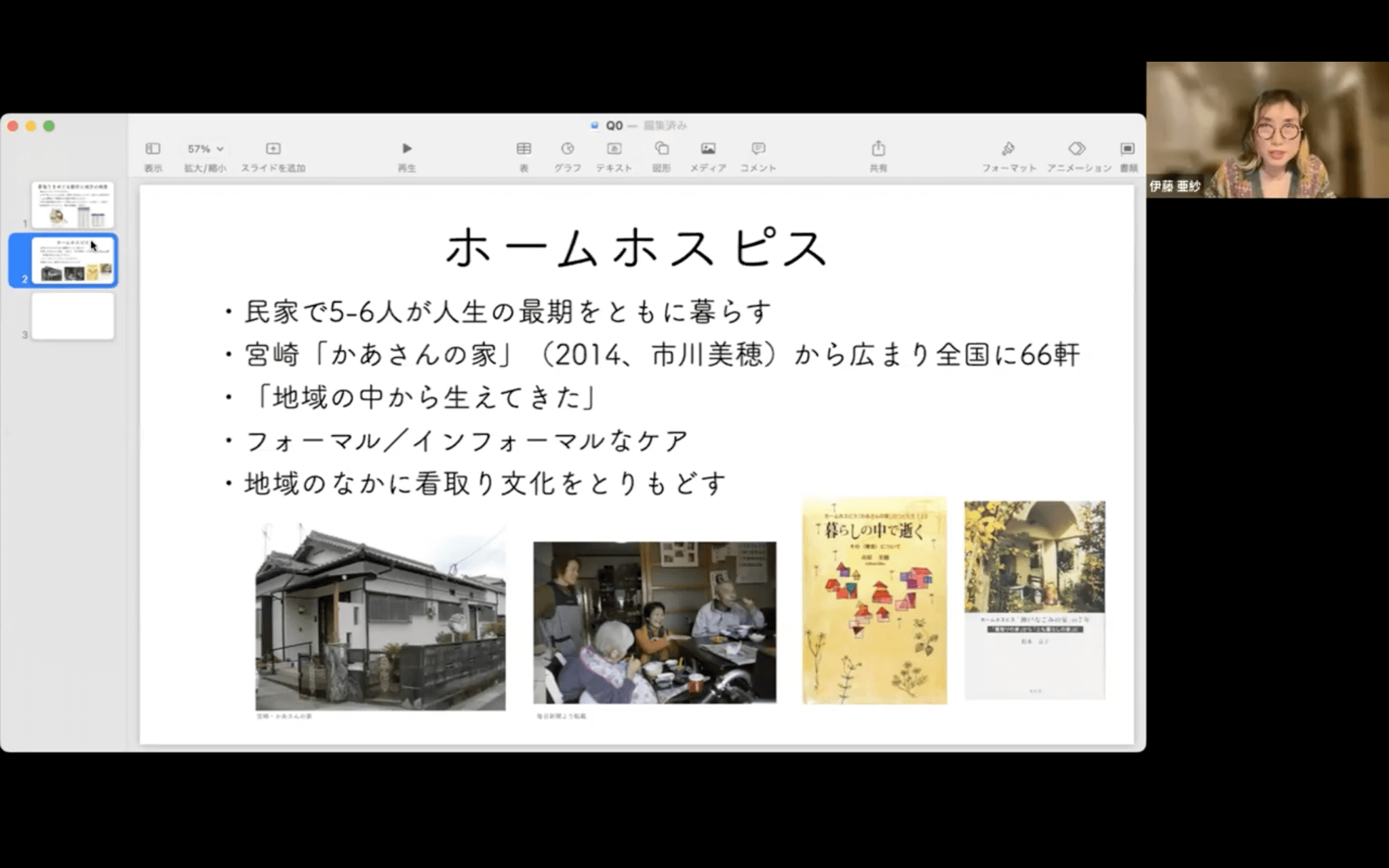

終末期を考える事例として、伊藤さんは福岡県で開催された「ホームホスピス全国大会」の模様を紹介しました。終末期を迎えた人が5〜6名で共同生活を送るという取り組みがこの10年ほどで全国に広がっています。病院での生活は効率を重視した世界観に基づいているのに対し、生活の中で最期を迎えることを重視した取り組みと言えるでしょう。

ある種、政府の掲げた地域包括ケアシステムに対するアンチテーゼのようにも感じられ、「とてもアナーキーに見える」と伊藤さん。「死は制度の中で済むようなものではない。難しいけれど、身体を考えることの面白さを感じる」と関心を示しました。

奥森は伊藤さんの共著『ぼけと利他』にも触れ、「提供するのではなく受け取っていく関係性、新しいコミュニケーションのあり方を感じた」とコメントすると、伊藤さんも同意し「『してあげる』という発想でいると関係性を間違える」と続けます。これは都市と地方の関係にも共通項が見出せそうです。

供給制約のある社会で企業がチャンスを掴むには?

都市と地方の関係を、「供給制約」という言葉を使いながら解説するのは木下さんです。これまでの社会は需要のパイの取り合いによって成長してきましたが、人口減少よりも生産年齢人口減少のインパクトが加速する現代では「局面が変わってきている」といいます。

現在、日本では400万人が寝たきりの要介護状態です。複数名を同時に担当したとしても、2050年には介護人材が300万人は必要になると言われています。これまでは医師や看護師がサービスを供給できていたから成り立っていたものの、近い将来、供給ラインの確保が厳しくなるのは明らかです。事態は「お金を払えば誰かがやってくれる」ということですらなくなっていくでしょう。

課題先進国と称される日本において、コープさっぽろはその課題や制約をチャンスに変えた好例です。大企業の多くがポートフォリオから地方を外す中、「供給が撤退すると需要だけが残る」という課題に挑戦した結果、大きな成功を生み出しています。「これからは、需要と供給の難しいバランスをクリアした企業が日本市場で優位に立つ」と木下さんは指摘します。

上天草市(熊本県)は大小68の島からなる街で交通の便が悪く、過疎化・高齢化によって送迎なども難しい、観光地としてはハードルの高い土地でした。そこでエリア・イノベーション・アライアンスは地場の船舶事業者や鉄道と提携、海上輸送を含めたアクセスを整備しリゾート地としての基盤を固めました。大都市からのホテル誘致等は行わず、地元の企業がその地域で再投資し事業を成長させることで就業環境も整備され、新しい働き手も増えています。

課題に苦しむ地域は多々あれど、木下さんが重視するのは「”最初の一歩”を踏む人が地元にいるかどうか」という点です。そこにはノリやリズムが重要で、「そうだよね、ぜひやろう」とトントン拍子で組織が立ち上がる場合はうまくいきますが、「ああでもない、こうでもない」と言うだけで動かない場合も珍しくないと補足しました。

とはいえ、他地域からの介入には障壁や摩擦がつきものです。木下さんたちの取り組みも一歩間違えば地域との軋轢を生みかねません。伊藤さんは真鶴町(神奈川県)の「美の基準」を例に挙げ、「地域が課題を抱えているとはいえ、誰でも来てほしいわけではないのでは」と懸念します。

木下さんもその意見に同意し、「衰退地域を活性化するためにいろんな人を集めようとするとめちゃくちゃになる」と回答。近年話題に上るオーバーツーリズムという新たな課題にも触れながら、コミュニティに大事なのは意識的に閉じることであると付け加えました。

都市と地方、両方の良さを吸収してより創造的な生き方へ

最後に、地方と都市はどのように関わっていくべきか、お二人にヒントを伺いました。

東京工業大学で教鞭を執る伊藤さんは、就職で地方に行く学生が増えていることを紹介。数字やデータで物事を判断するのではなく、生きた情報に直接触れて判断したいというモチベーションを感じるといいます。一方で、地方にどっぷり根を下ろしつつも東京の感覚や動きを意識している人が少なくないそうで、「都市と地方がネットワークを持ち、繋がり続けていくことが大事なのかも」とコメントしました。

木下さんは「もう少し経験を積んでいる人も地方に来てほしい」と社会人へと呼びかけます。地方でもユニークな事業が生まれているものの、大企業的な経営戦略やデザイン、サプライチェーンを考えられる人材は依然として大都市に集中しています。

情報やノウハウ、環境が整っていて社会的信用もある大企業でのキャリアをオンロードとするなら、そういった既存のものが揃っていない地方ではゼロから事業を立ち上げてものにするオフロードのキャリアを身につけることができるとし、「今は転職が当たり前の世の中。オンロードとオフロード、両方のキャリアを身につけることに関心のある人が地方に来てくれたら」とキャリアプランの視点からメッセージを送りました。

ここまでのトークを振り返り、林千晶はこれまでにQ0で関わったさまざまな地域を回想しつつ「地方は生産性なんて一つも問うていない」とコメント。生産性に固執する都市的な考え方と対照的に、地域を支えているのは創造的な生き方・暮らし方であるとし、「これからもより創造的な地方と都市の関係を見つけていきたい」と語り、トークイベントは終演となりました。