「地方と都市の“あいだ”」へと眼差しを向け、環境やサステナビリティをはじめとする社会の諸問題の解決への糸口を探るQ0のトークイベントシリーズ。

2024年4月4日に開催したトークイベントVol.4のテーマは、「地域固有の物語を再発見する」。秋田公立美術大学で准教授を務める人類学者の石倉敏明先生と、岩手県遠野市で民俗学の視点をベースとしたプロデュースや創作活動を行う株式会社富川屋代表の富川岳さんのお二人をゲストに迎え、地域の人々や自然、歴史とつながる意味や、その方法について、アイデアと思いを語っていただきました。

執筆:高野 優海

異なる存在と共に生きる「共異体」のススメ

石倉先生は、神話や宗教の観点から研究を行い、フィールドとなる土地に深く入り込んで活動する文化人類学者です。これまではインドやネパールなどアジアの諸地域を中心にフィールドワークを行ってきましたが、近年は東北を研究対象とし、現在は秋田県に暮らしながら、アーティストとの協働制作をはじめとした様々な活動を展開しています。

今回石倉先生が紹介してくださったのは、先生がいま大切にしているという、「共異体(きょういたい)」というキーワードです。

理念や価値観を共有する同じ種の集まりを指す「共同体」に対し、「共異体」は、異なるものが異なったまま共存する社会のあり方を意味します。"異なるもの"には、異なる価値観や文化を持つ人間同士はもちろん、人間以外の様々な生き物や死者といった、人ならざる存在も含まれます。

石倉先生は、「個々の違いを解消するのではなく、むしろ違いがあることによってこそ、個々の生命をつなぐことができるのではないか」という発想のもと、「共同体」という概念を「共異体」にアップデートすることを勧めます。

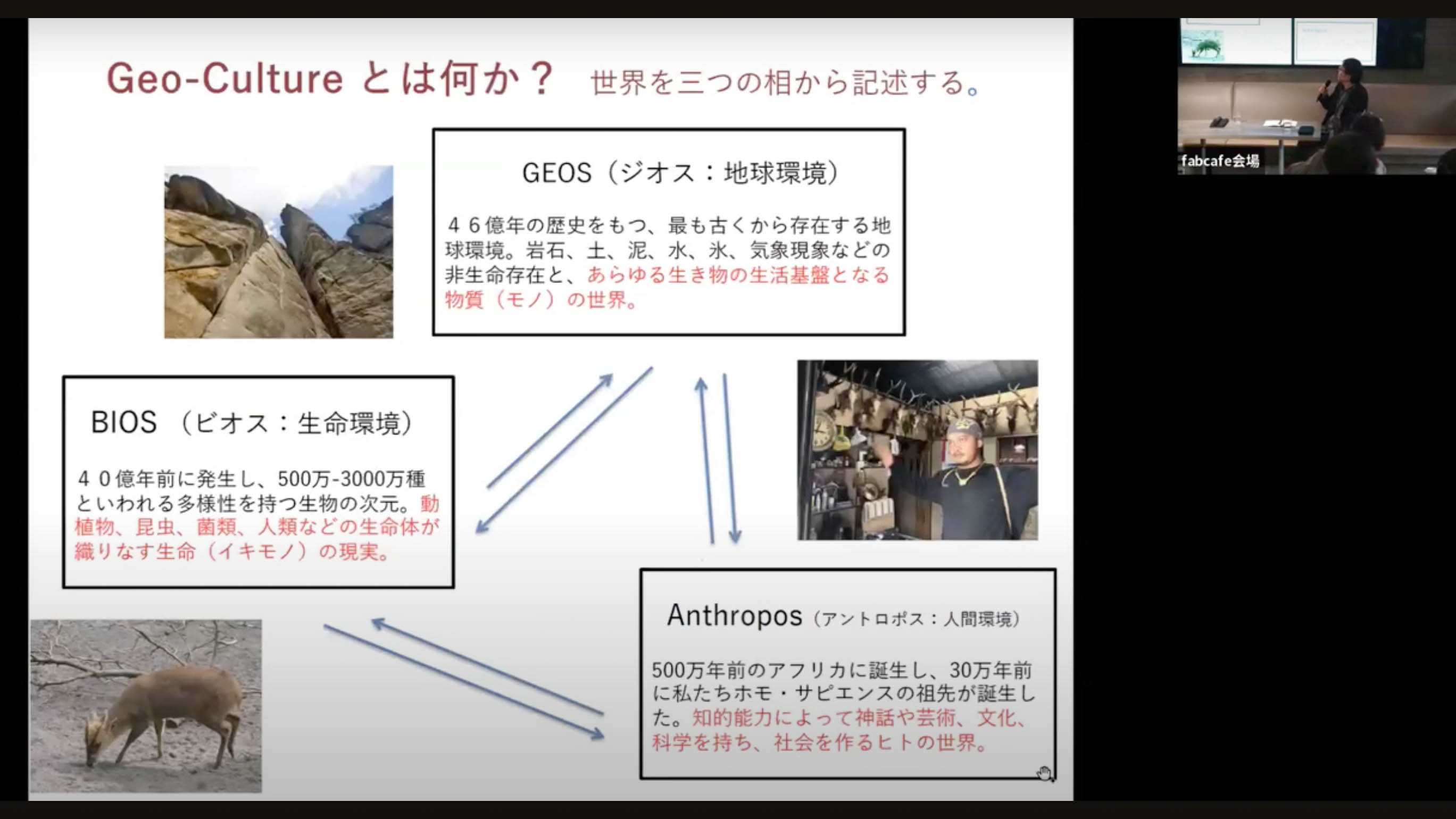

そもそも人間は、人間以外の様々な存在と関わり合いながら生きてきました。石倉先生は、そうした関わりを捉え直す手法として、「ジオス(地球環境)」「ビオス(生命環境)」「アントロポス(人間環境)」という3つの相で世界を記述する「ジオカルチャー」という考え方を紹介します。

「ジオス」は大地の地質や気象現象などから形成される世界、「ビオス」は動植物、昆虫、菌類、人類など複数種の生命体が織りなす世界、「アントロポス」は芸術や文化など、人間特有の活動領域を指します。石倉先生は、「ジオスとビオスの存在があって初めて、人は生きられる」と話します。

かつては、そうした異なる他者としてのジオスやビオスから受ける恩恵に対して、祀り、祈ることで返礼をする文化がありました。その例として石倉先生は、台湾の先住民族の若者と、伝統的な方法を用いて集団で狩猟を行う日本のマタギを紹介します。

石倉「僕が台湾の台東で出会ったこの先住民族の若者は、ゲストハウスを経営する一方で、山にある自然素材や、自分で狩った動物の骨やツノを使って工芸品を作っています。彼は植物のツルなどのマテリアルを山から持って帰る際、こうやって火をくべて、必ず山の精霊に感謝を伝えるのだそうです。秋田のお祭りにも、非常に似た文化があります」

石倉「こちらは、秋田県のマタギによる熊の狩猟の様子です。左下に写っているのは僕の元教え子で、現在はマタギのもとに弟子入りをして、狩猟を行いながら絵を描いている永沢碧衣さんという方です」

石倉「マタギが行う伝統狩猟では、熊は神様として扱われており、毛皮をはいで、魂を山にお返しする『ケボカイ』という儀式をしてから、解体して肉を分けます。ちなみにマタギは獲物を『捕る』と言わずに『授かる』と言います。自然からいただくという、贈与の関係があるんです」

また、異なる存在と共存する「共異体」の好例として、ゴムの木と共生するインドの民族も紹介されました。

石倉「インドのメガラヤ州に、ゴムの木と共生して暮らす人たちがいます。『Living root bridge(生きている根の橋)』と呼ばれるこの橋は、生きているゴムの木を少しずつ伸ばし、対岸まで引っ張ってつなげたものです。

この橋は、川の水が枝の隙間を流れていくため、増水の際も壊れず、木材やコンクリートのように老朽化もせずに、時間が経過するとむしろ強度が増していく優れた特徴を持っています」

石倉先生は、こうした「他者としての自然」を認識し、共異体としてつながる意識を持つことから、純粋化と排除を前提とした近代のシステムを更新する視点が得られるのではないか、と指摘します。

では、一度失ってしまった「他者としての自然」とのつながりを取り戻すためには、どうすればいいのでしょうか?石倉先生は、次のように話します。

石倉「それは、人々がその地域固有の自然や歴史を再発見し、再びつながり直す──つまり物語を再構築することによって可能になるのではないでしょうか。固有の自然や歴史を見つけるうえでは、地域性の違いやマイノリティの物語など、差異の感覚を大切にして地域を捉えることが大切になると思います」

頭と身体の両方を使って、土地を深く理解する

続いてお話ししてくださったのは、都内の広告会社勤務を経て、2016年に東京から岩手県遠野市に移住した富川岳さんです。富川さんは現在、『遠野物語』の研究や、郷土芸能であるしし踊りの舞い手としての活動に力を入れつつ、作家・プロデューサーとして様々なブランディング・プロデュース事業を手がけています。

富川さんが暮らす遠野市は、岩手県東南部に位置する人口約2万5000人のまちです。周囲を標高1000m級の山々に囲まれた盆地で、民俗学者・柳田国男が執筆した『遠野物語』の舞台としても知られています。

富川さんは、遠野物語が遠野で生まれた理由と紐づけて、遠野の特徴を次のように語ります。

富川「これは遠野の周辺地図です。昔の人たちは馬の背に荷物を乗せ、山の尾根道を通って往来していたため、内陸に行くにも沿岸部に行くにも、中央に位置する遠野で一泊する必要がありました。そのため遠野は、宿場町としての機能を持っていたんです」

富川「遠野物語の主な舞台は、山の中です。旅の人々は、山で狼に囲まれた、山男や山神と出会った…といったエピソードを、山を降りて遠野に泊まる際に、宿の人に共有したんですね。そうした『山で起きた出来事がアーカイブされる盆地』という物理的な構造のなかで、遠野物語は生まれたと言われています」

そうした特徴から、遠野には今でも「日常のなかに動物、妖怪、死者の魂といった『異界のものたち』の気配が色濃く存在している」のだとか。

富川「石倉先生から『共異体』というお話がありましたが、まさに様々な存在が日常的に共存しているのが遠野だと思います。今でも『狐に化かされた』と笑いながら話す人もいますし、お盆になれば、亡くなった方々の魂を迎えるための風習が、当然のように各地で行われるんです」

お盆の時期には供養のためのしし踊りも行われ、富川さんも舞い手の一人として参加しているそうです。富川さんはそんな遠野の盆行事を通じて、不思議な安心感を抱いたと言います。

富川「僕は新潟出身なので、自分のご先祖様が遠野にいるわけではないのですが、お盆の期間中はなぜかすごく穏やかな気持ちになるんです。それはおそらく、地元の方々やお盆のために帰省してきた方々と一緒になり、亡くなった人たちの魂を迎えることで、土地や人々とつながり直す感覚が得られるからだと思います。

僕は東京にいた頃、東京という土地と自分が接続されている感覚はほとんどなく、個として存在していたように思います。しかし遠野でしし踊りをするようになってからは、土地と接続されている感覚を強く持つようになり、東京にいた頃よりも、そこはかとない安心感を持って暮らせている気がします」

富川さんは当初、3年間で遠野から東京に戻ろうと考えていたものの、遠野物語としし踊りの魅力が大きなファクターとなって「遠野という異界から抜け出せなく」なり、今年で移住9年目を迎えたそうです。現在は「東京に住む人たちが、どうすれば土地の歴史や文化に興味を持ってくれるか」をテーマに、遠野物語に関する書籍の出版や、しし踊りのイベント化などの活動に力を入れています。

富川さんが7年間の研究を経て昨年自費出版した『本当に初めての遠野物語』は、初版2000部が4か月で完売し、現在重版をかけているそうです。

富川「原作の遠野物語は文語体で書かれているので、いきなり読もうとしてもなかなか難しいんです。そのため、『遠野物語の面白さを、いかにわかりやすく伝えられるか』をテーマに、ビジュアル中心の書籍を作りました」

しし踊りは、400年もの歴史を持つ、遠野を代表する郷土芸能です。富川さんは現在、舞い手をしながら、しし踊りと現代の音楽家たちをコラボレーションさせる「遠野巡灯篭木(トオノメグリトロゲ)」というイベントも開催しています。

富川「地域の文化や歴史は、ともすると『田舎の風習でしょ』と思われがちなのですが、実はしし踊りは『同じリズムをループする』という点で、ヒップホップのビート作りに通ずるものがあるんです。

そこで『しし踊りを、ヒップホップやエレクトロニカ、テクノといったクラブカルチャーと接続できないか?』と考え、東京にいる仲間たちと共にしし踊りの可能性を拡張するチャレンジを行っています」

富川さんは、「遠野物語の研究という頭を使うアプローチと、しし踊りという身体を使うアプローチの両方が合わさることで、遠野という土地をより深く理解できるようになった」と話し、トークを締めくくりました。

足元にあるものに気がつけば、どんな場所にも物語はある

お二人からのプレゼンテーションの後には、Q0代表取締役の林千晶が加わってのクロストークが行われました。

林はまず、もともとは東京在住だった石倉先生と富川さんの共通点に触れ、「移住する以前は、地方をどのように捉えていたか」と問いかけます。

富川さんは、「地域に移住することは、地域に『入る』とも表現されることから、山などに『入る』のと同じように、異界に分け入っていくようなイメージがあった」と回答。

石倉先生は、「自分も当初、地方はすごく特殊な世界だと思っていた」としたうえで、「しかし実際に住んでみると、地球規模で考えれば実は地方の方が普遍的で、むしろ東京のような都市の方が特殊なのだと気がついた」と話します。

石倉「都市という、ここまで快適な場所の方が特殊なんです。そして最近、その快適さが大きな代償の上に成り立っていることや、そうした現状を打破するヒントが地方や先住民の世界にこそ存在することに、多くの人が気づき始めているのではないでしょうか。

地方が偉いというわけではなく、都市が抱えている問題と地方が抱えている問題はつながっていて、相互に関係しながらそれを突破していく時代が来たことが浮かび上がってきていると思います」

続いて林が、「二人とも活動拠点を東北に置いているが、地域固有の濃い物語があるのは、東北ならではなのか。それとも日本全国どこにでも、そうした物語はあるのか」と問うと、石倉先生は「日本全国、どこでも面白い!」と断言しました。

石倉「日本列島、つまらない場所なんか1つもないですよ。 どこに行っても地元の人たちは『ここには何もない』と言いますが、本当は面白いものだらけ。地域にあるものを、再発見すればいいだけの話なんです」

それを踏まえて林は、「それは日本が特殊で、日本だからこそどこでも面白いのか?それとも、世界中どこでも同様に面白いのか?」と問いを重ねます。

富川さんはその問いに対し、「日本中、世界中どこでも面白い」という前提のもと、「ただし、地方の方が余白があって掘り下げがいがある。地方では過疎化が進んでいるからこそ、地域固有の文化の担い手にもなりやすい」と指摘します。

富川「僕が遠野物語の本を出せたのも、しし踊りの舞い手になれたのも、文化の担い手となる人が他にいなかったからです。そうした余白があるのは、地方の大きな魅力だと思います。文化の担い手になり、土地と接続すれば、土地固有の物語を絶対に見つけられます。そうすれば絶対に、その地域を面白いと感じられるはずです」

石倉先生も「日本は全国どこでも少し掘れば面白いものが出てくるが、それは世界中同じこと」とした上で、「その土地の面白さを発見するには、土地に実際に足を運び、体験して味わうことが大事」と語ります。

石倉「その土地の面白さを味わうためには、そこにどんな土があり、どんな川が流れていて、どんな魚が住んでいて、どんな言葉を喋っていて、どういう気温・湿度で……ということを身をもって体験することが大切です。だからこそ、皆さんには日本中いろんな場所に足を運んでみてほしいですね。訪れるだけでなく実際に住んでみると、より面白いものが見えてくるんじゃないかと思います。

そういう意味では、ちゃんと歩いて味わえば東京だってすごく面白いんです。だから、地方に行かなくてもいいかもしれない(笑)。足元にあるものに気がつけたら、どこでも面白くなると思います」

ここまでのトークを振り返り、林は「土地のことを深く知り、その土地の人々や自然、歴史とつながれば、どんな場所でもそこに脈々とつながる物語が見えてくることがよくわかる時間だったのではないか」とコメント。「今回のトークイベントを通じて、人間の存在や営みだけに焦点を当てて世界を捉えるのではなく、それを支える地球や自然、あるいは宇宙とのつながりを少しでも感じてもらえたら」と語り、トークイベントは終演となりました。